Marco Cavalli – Sul modo migliore di tradurre

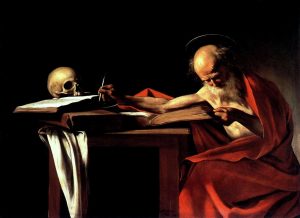

Patrono dei traduttori, San Girolamo (347-419 d.C.) traduce la Bibbia dall’aramaico e dal greco su commissione di papa Damaso I. La versione latina di Girolamo, costatagli quindici anni di lavoro, viene detta tradizionalmente Vulgata e sarà autorizzata dal Concilio di Trento solo nel 1546. Nella sua traduzione tedesca della Bibbia (1522-1534), Lutero fa costantemente riferimento alla Vulgata di Girolamo.

Le considerazioni teoriche sulla traduzione formulate da Girolamo si trovano in una lettera da lui indirizzata a Pammacchio, la numero 57 della raccolta delle Epistole, scritta tra il 392 e il 395. Al pari delle altre, anche questa è una lettera solo per modo di dire. Si tratta in realtà di una lunga dissertazione ricca di esemplificazioni e di questioni lessicali e sintattiche minuziosamente esaminate e discusse. Ne diamo qui una traduzione parziale, limitata alle argomentazioni principali.

Sul modo migliore di tradurre

(De optimo genere interpretandi)

versione italiana e adattamento di Marco Cavalli

(da:Â Sancti Eusebii Hieronimy Epistulae, ed. J. Hilberg e M. Kamptner, Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna 1996.)

[…] Più o meno due anni orsono, il vescovo Epifanio mandò a Giovanni di Gerusalemme una lettera nella quale, dopo averlo redarguito per alcuni suoi errori sulla verità della Fede, lo invitava con molto garbo a farne ammenda. Le copie di questa lettera andarono a ruba in tutta la Palestina a causa sia della reputazione dell’autore, sia della forma elegante in cui la lettera era scritta.Nel nostro monastero viveva allora Eusebio di Cremona, […] il quale, vedendo che dappertutto si faceva un gran parlare di questa lettera ammirata per la dottrina e la purezza della forma tanto dalle persone colte quanto dalle incolte, mi chiese con insistenza che gliela traducessi in latino e gliela rendessi chiara con una spiegazione, non conoscendo lui il greco. Accondiscesi al suo desiderio e chiamato uno scrivano gli dettai in gran fretta una versione della lettera aggiungendo brevi note per dare un’idea del contenuto dei singoli capitoli. Anche questo lavoro mi era stato richiesto da Eusebio a suo esclusivo beneficio. Da parte mia, lo pregai di tenere per sé la traduzione e di custodirla in casa sua, senza metterne a parte altre persone.

Per diciotto mesi la traduzione rimase nelle mani di Eusebio finché, come per incanto, sparì e emigrò a Gerusalemme. A fare il colpo fu un falso monaco il quale, vuoi per avidità di denaro, com’è facile immaginare, vuoi per pura e semplice cattiveria […], rubò le carte di Eusebio e […] offrì ai miei nemici il pretesto di scagliarsi contro di me facendomi passare da falsario tra gli incolti e accusandomi di non aver tradotto alla lettera la lettera, ma di aver messo, per esempio, “carissimo†in luogo di “onorevole†[…].

Siccome leggendo la lettera si può constatare facilmente che non ne ho affatto cambiato il senso né vi ho aggiunto e neppure vi ho alterato alcun dogma, sostengo che i miei accusatori, “mentre vorrebbero far mostra di acutezza di ingegno, danno invece a divedere di non capire nulla†[citazione da Terenzio, autore latino molto amato da G., ndr], e mentre cercano di evidenziare l’ignoranza degli altri, non fanno che scoprire la propria.

Per me, io non solo confesso ma tengo a dichiarare ad alta voce che quando traduco dal greco in latino non mi preoccupo affatto di rendere parola per parola, bensì di riprodurre intero il senso dell’originale, a meno che non si tratti dei Libri sacri, dove anche l’ordine delle parole racchiude il mistero.

Di questo metodo da me seguito mi è maestro Cicerone, traduttore del Protagora di Platone e dell’Economico di Senofonte nonché delle due bellissime orazioni che Eschine e Demostene scrissero l’uno contro l’altro. Non è il caso di far notare qui tutte le omissioni, le aggiunte e le modificazioni che egli vi ha introdotto per adeguare le proprietà della lingua greca all’indole della latina. A me basta citare l’autorità del traduttore il quale, nella prefazione a quelle orazioni, si è espresso in questi termini:

“[…] Ho tradotto dal greco le splendide orazioni che Eschine e Demostene, i più fecondi oratori della Grecia, si sono rivolti l’uno contro l’altro. Però non le ho tradotte come potrebbe fare un interprete, bensì con la libertà di un oratore, riproducendone i concetti, le forme e le figure servendomi dei termini propri della nostra lingua. Ho pensato non fosse necessario rendere l’originale parola per parola, né ho creduto di dover rendere conto al lettore del numero delle parole, bensì del loro pesoâ€. E in calce al prologo, aggiunge: “Se, come spero, sarò riuscito a rendere le loro orazioni con tutti quanti i valori della loro arte, cioè serbando tutte le loro sentenze e figure, nonché l’ordine degli argomenti, mi atterrò altresì alla forma delle parole fin dove non discorda dall’indole della nostra lingua. E se anche non ho tradotto tutte le parole dal greco, in compenso mi sono sforzato di usare parole sostanzialmente corrispondenti a quelle. Del resto, anche Orazio, uomo sagace e dotto, nella sua Arte poetica dà questo medesimo precetto all’erudito: Non dovrai tradurre parola per parola, al modo di un traduttore cosiddetto fedele.â€

Terenzio ha tradotto Menandro e Plauto e Cecilio ci hanno dato la traduzione dei commediografi antichi. Nelle loro versioni stanno forse attaccati alla parola o non curano piuttosto di rendere l’eleganza e la bellezza dell’originale? Quella a cui voi date il nome di traduzione esatta e fedele, gli eruditi la chiamano κακοζηλίαν (cattivo gusto).

Perciò io, istruito dall’esempio di questi dotti e tratto in inganno dal loro stesso errore, traducendo vent’anni or sono la Cronaca di Eusebio, […] ho scritto nella prefazione, fra le altre cose: “Quando si segue il pensiero di un autore, è difficile non discostarsene mai; addirittura arduo è conservare nella traduzione tutta l’eleganza e la bellezza dell’originale. Lì una sola parola basta a esprimere un significato; ora, se per renderlo manca alla mia lingua l’espressione equivalente, può capitare che nel tentativo di rendere appieno il senso io mi veda costretto a riempire un breve tratto con un lungo giro di parole. Si aggiungano poi le tortuosità degli iperbati, le dissomiglianze dei casi, la varietà delle figure e, infine, per così dire, certe forme vernacolari della lingua. Se traduco alla lettera, tutto suona assurdo; se per necessità altero in qualche cosa l’ordine e lo stile, gli interpreti mi accuseranno di non aver compiuto il mio dovere.â€

E dopo altre cose che qui sarebbe inutile ripetere, ho aggiunto: “Se qualcuno pretende che una lingua non perda niente della sua grazia in una versione, traduca Omero alla lettera in latino, o meglio, lo volga in prosa nella sua stessa lingua greca: vedrà subito che la costruzione non sta in piedi e che il più eloquente dei poeti si è trasformato in un uomo che sa a malapena combinare insieme le parole.â€

[…] Tradurre alla lettera da una lingua a un’altra equivale a rendere oscuro il senso, al pari di una rigogliosa gramigna che soffochi i semi. Quando il discorso è reso schiavo dei casi e delle figure, quel che si poteva esprimere in una forma concisa si avviluppa in un lungo giro di parole e diventa oscuro. Per evitare questo inconveniente io ho tradotto, dietro tua richiesta, la Vita del Beato Antonio in modo da rendere intero il senso, pur non traducendo tutte le parole. Lascia pure che altri vadano a caccia di sillabe e di lettere: tu cerca i significati.Mi mancherebbe il tempo se volessi citare la testimonianza di tutti coloro che nel tradurre si sono accontentati di conservare il senso dell’originale. Mi basterà ricordare Ilario, il quale ha tradotto dal greco le omelie su Giobbe e moltissimi trattati sui Salmi senza attenersi a un’interpretazione letterale e pigra. Anziché seguire il sistema pedantesco dei traduttori da strapazzo, Ilario ha trasferito nella lingua i pensieri altrui come prigionieri sui quali egli abbia riportato vittoria.

Non c’è da meravigliarsi che anche gli altri scrittori profani ed ecclesiastici si siano attenuti a questa procedura. I Settanta [così era chiamata la traduzione greca dell’Antico Testamento, attribuita a settantadue saggi e risalente al II secolo a.C., ndr], gli Evangelisti e gli Apostoli hanno seguito lo stesso metodo nell’interpretazione dei Libri Sacri. In Marco si legge che il Signore disse: Talitha cumi; e subito dopo vi troviamo soggiunto: “Il che vuol dire: Fanciulla, io ti dico: alzatiâ€. Accusate pure l’evangelista di menzogna per avere aggiunto “io ti dicoâ€, giacché nel testo ebraico è detto soltanto “Fanciulla, alzatiâ€. Ma egli ha aggiunto “io ti dico†per rendere il pensiero con più enfasi, in modo da esprimere con forza il senso di colui che chiama e comanda.

[…] Insisto su queste cose non già per accusare di falsità gli Evangelisti, […] ma per dimostrare l’incompetenza dei miei critici e per chiedere venia di aver seguito nella traduzione di una semplice lettera una regola che, piaccia o non piaccia, è seguita dagli stessi Apostoli nelle Sacre Scritture. […]