EVASIONI CHE IMPRIGIONANO di Marco Cavalli

Dopo quattro anni di carcere per rapina, la diciannovenne Anne evade lasciandosi cadere dal muro della prigione. Incomincia così, con un volo da un’altezza di dieci metri, L’Astragalo, pindarico romanzo di Albertine Sarrazin apparso per la prima volta nel 1965. In quegli anni, in Francia e in particolare tra gli accademici e i sedentari, andava per la maggiore la letteratura scritta da sottoproletari di ambo i sessi, meglio se poco alfabetizzati e metro sessuali, usando il gergo della malavita. Una moda inaugurata da Jean Genet sotto l’alto patronato di Jean-Paul Sartre e continuata con Violette Leduc, la cui madrina fu, guarda un po’, Simone de Beauvoir. Accodato alla cometa allora sfavillante di Genet, il libro d’esordio della Sarrazin riscosse un successo che non c’entra con le sue solide qualità di romanzo irriducibile a gusti e tendenze culturali di stagione. Già nel 1968 (l’autrice era morta nel ‘67, appena trentenne), l’Astragalo aveva perduto molto del suo incanto originario, per lo meno in Europa. Mondadori aspettò quell’anno per proporlo, fiaccamente, in una traduzione vorrei-ma-non-posso.

Dopo quattro anni di carcere per rapina, la diciannovenne Anne evade lasciandosi cadere dal muro della prigione. Incomincia così, con un volo da un’altezza di dieci metri, L’Astragalo, pindarico romanzo di Albertine Sarrazin apparso per la prima volta nel 1965. In quegli anni, in Francia e in particolare tra gli accademici e i sedentari, andava per la maggiore la letteratura scritta da sottoproletari di ambo i sessi, meglio se poco alfabetizzati e metro sessuali, usando il gergo della malavita. Una moda inaugurata da Jean Genet sotto l’alto patronato di Jean-Paul Sartre e continuata con Violette Leduc, la cui madrina fu, guarda un po’, Simone de Beauvoir. Accodato alla cometa allora sfavillante di Genet, il libro d’esordio della Sarrazin riscosse un successo che non c’entra con le sue solide qualità di romanzo irriducibile a gusti e tendenze culturali di stagione. Già nel 1968 (l’autrice era morta nel ‘67, appena trentenne), l’Astragalo aveva perduto molto del suo incanto originario, per lo meno in Europa. Mondadori aspettò quell’anno per proporlo, fiaccamente, in una traduzione vorrei-ma-non-posso.

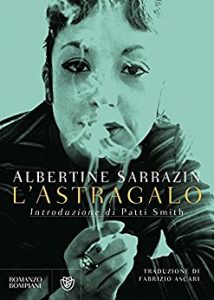

Ora L’Astragalo ritorna in una versione italiana che, se non ne fa un capolavoro, lo è essa stessa fuori di ogni dubbio. Poche operazioni sono più delicate del volgere in italiano un francese studiatamente antiletterario e che rasenta lo sciovinismo linguistico. Il vicentino Fabrizio Ascari ha fatto il miracolo. Bastava un eccesso di zelo e un po’ meno di fermezza di polso e la prosa spettinata ad arte della Sarrazin avrebbe preso un taglio enfatico alla Françoise Sagan. La presente edizione (Bompiani 2016, pp. 187, euro 17) contiene una prefazione firmata da Patti Smith, in ossequio all’odierno costume di promuovere i cantanti pop ad arbitri di eleganza in materia di letteratura. Curiosamente, le poche pagine di Patti Smith sono in carattere con il testo della Sarrazin. Collocate in fondo al volume, diventerebbero il commento ideale a una storia struggente e di spoglia bellezza che inizia con la fuga da una prigione femminile e prosegue con la protagonista inopinatamente scaraventata in pancia a se stessa, costretta a fare i conti con il proprio passato di bambina che non ha fatto in tempo a esserlo.

È uno scassinatore a raccogliere Anne tra il margine della strada e il bosco dove, cadendo dal muro della prigione, si è trascinata con il piede sinistro spezzato. A partire da quel momento Anne fa il suo ingresso in un mondo di premure e di non omissione di soccorso dal quale si sente lusingata non meno che minacciata. Per quanto scettica, non lo è abbastanza da non desiderare di incontrare qualcuno al quale essere indispensabile o che le diventi indispensabile. In carcere ha fatto entrambe le esperienze, rispettivamente con Francine e Rolande, due compagne di reclusione. Ma Anne, che si è rifiutata di rendere schiava Francine, non lo è diventata di Rolande, pur essendo evasa con la speranza di rintracciarla. Lo sconosciuto al quale deve la libertà le ispira una riconoscenza da cui Anne sente di dover evadere proprio perché non vede le pareti che la delimitano: “Ho messo un piede, bloccato, nella vita di una canaglia, e tutto mi sorprende, tutto mi intriga …â€.

L’Astragalo racconta la lotta di questa donna mai stata giovane e tuttavia vulnerabilissima contro le tentazioni regressive della dipendenza sentimentale e contro le precocità di un’esistenza che hanno fatto di lei una persona disillusa prima di aver vissuto qualunque illusione. Le sole parentele che Anne conosce sono quelle transitorie e non vincolanti del crimine, legami che funzionano a condizione che i contraenti ne vedano la convenienza reciproca. Il legame con Julien (lo scassinatore suo salvatore) non rientra in questo schema utilitaristico e perciò va considerato pericoloso. Tutto l’oro che si estrae da questa miniera di generosità deve per forza essere fasullo. Ma con l’oro, anche se falso, si possono comprare molte cose: asilo, cure, protezione, omertà . Non è poco per una minorenne a piede libero, seppur menomato. Basta non farsi ingannare dal proprio stesso commercio illudendosi di poter comprare con quell’oro fasullo un amore disinteressato e per giunta esclusivo. Anne non distoglie lo sguardo dal miraggio ma si ripromette di non cascarci. Evita di fare domande alle quali il suo soccorritore non saprebbe che cosa rispondere. Ne segue docilmente le istruzioni, incredula e raggiante, perché a provare quel che provano tutti si crede sempre di star vivendo qualche cosa di grandioso. “Non cercavo più di capire: avrei camminato molto presto e molto presto sarei ripartita verso i sogni lasciati in cima al muro, serbando di quelle settimane solo un ricordo di mistero e di ineffabile tenerezza, un abbozzo che non avrei delineatoâ€.

Ogni volta che Julien sparisce, Anne lo aspetta senza averne l’aria; quando riappare, gli fa le feste. Del suo salvatore ammira tutto, inclusa l’evasività , anche se non la capisce. L’essenziale è fingere di aver capito e mostrargli di non voler distinguere più di lui tra un bacio d’addio e uno di arrivederci. Ma è arduo non legarsi a un individuo la cui identità è una mistura mutevole di padre, fratello e amante. Come volta le spalle all’amante, Anne finisce tra le braccia del fratello o del padre. Quando si dà sessualmente a Julien, un po’ per ridimensionarlo e un po’ per inerzia femminile, lo fa senza convinzione. Sa che a parti invertite si comporterebbe come lui, farebbe altrettanto. La loro fratellanza è innegabile.

Trovatella, stuprata a dieci anni dal patrigno, prostituta, rapinatrice, Albertine Sarrazin descrive in modo potente, dall’interno, la determinazione della sua eroina a imbalsamarsi, a non sanguinare più: “Solo questo pomeriggio ero imbottita di atropina e mi ero iniettata dello smacchiatore sulle cosce. Rolande era stata rimessa in libertà , non avevo alcuna voglia di aspettare che tornasse a prendermi […]â€. Ma è Julien il personaggio di maggior peso, oltre che il più immateriale. La Sarrazin lo mantiene sfocato, soggetto allo sguardo insicuro di Anne, che rende ambivalenti tutte le azioni e le parole di lui. Figura deliziosa di mascalzone angelico alla Yves Montand, Julien non promette quel che non ha, non dice mai parole non indispensabili, non strettamente riferite alla situazione. Se chiama “tesoro†la sua protetta è in segno di cameratismo, non certo di intimità . Mentre la gamba di Anne “fa il suo piccolo restauro nell’ombraâ€, lui la aiuta a muovere i primi passi come facendola emergere da un liquido amniotico. Dapprincipio la nasconde in casa della sorella sposata, nella stanza dei due figli piccoli di lei. Coricata in “un letto da bambino grandicelloâ€, Anne precipita all’indietro, verso un’infanzia inverosimile, alla quale avrebbe avuto diritto e che credeva perduta o favolosa. Poco alla volta si procura dei parenti, dei consanguinei, uno stato civile. Julien la affida a una coppia sterile, Pierre e Nini. Anne è fin troppo sollevata di ricevere da loro un’assistenza apertamente negoziata e passeggera. Questo non le impedisce di finire in ospedale facendosi passare per la sorella di Nini. Le altre degenti scambiano Julien, che viene a farle visita, per il suo fidanzato. Mezza dentro e mezza fuori la nuova condizione di convalescente, Anne preferisce rinunciarvi prima che “il destino colpisca alle spalleâ€, come le capita di leggere nei romanzi della Série Noire. Sottratta alla protezione ormai postribolare di Pierre, si lascia traslocare nell’appartamento di Annie, ex passeggiatrice con tanto di marito svaligiatore in prigione e figlioletta a carico. Annie è fin dal nome un doppione di Anne lievemente spostato in avanti nel tempo, la sua controfigura ironica: “Annie e io: due donne, prive d’amore e di splendore: io non posso, lei non vuole più. Tutto il giorno siamo fianco a fianco, legate dall’affinità dei gesti, dei pasti […]; le nostre sedie sono l’una di fronte all’altra e io sono mancina, ci riflettiamoâ€. Anne fatica non poco a barcamenarsi tra queste immagini speculari di sé, una che le fa segno da un’infanzia spettrale, inesistente, l’altra che ammicca da un avvenire prevedibile. Non sorprende che la bambina di Annie, Nanouche, la tratti come una coetanea, visto che Anne è alle prese con le difficoltà deambulatorie tipiche di un neonato: “Il piede sarebbe tornato a fare ciò per cui era fatto: posarsi davanti all’altro […]. Avrei conosciuto la gioia dei genitori ai primi passi della loro creatura, accresciuta della mia gioia personale; muovermi senza essere sostenuta come una bambola che cammina, senza essere spinta né tirata …â€.

In attesa della scarcerazione di Julien, che si è fatto acciuffare, Anne impara di nuovo a camminare da sola, riprende a fare la passeggiatrice. Il mestiere non la distrae; al contrario, rende perfetto l’isolamento al riparo del quale cresce la beatitudine di un’aspettativa che Anne sa vietata e incresciosa. Ridotto a un diversivo, il marciapiede perde il suo squallore e insieme la sua dignità di lavoro. Con stupore, Anne deve riconoscere che la sua sopravvivenza non dipende più da quello. La sorte, ingenerosa, le fa incontrare un cliente, Jean, che si prende una sbandata per lei e la installa in casa propria colmandola di regali e di attenzioni. Esasperata, Anne reagisce con cattiveria. La certezza di pensare a Julien con l’istinto di rapina che mostra Jean verso di lei, le impedisce di disprezzarlo e di liberarsi di lui. Quando si decide a derubarlo, dapprima briga affinché le conseguenze non ricadano su di lui e infine lascia che Annie le porti via la refurtiva. L’epilogo è una successione di incontri visionari che non lo sono in senso assoluto; sono visionari perché l’eroina del romanzo sembra essersi decisa a vivere il suo pur sapendo che di romanzo si tratta, e che dovrà finire.